はじめまして!ITソリューション事業部の浜松体育です。

モバイルアプリの開発チームに所属していますが、最近はAWSを使ったインフラサイドの開発をメインにしています。

今回の記事では、AIサービスの中でも汎用的な目的のために使用できる「NotebookLM」について執筆しました。

1. NotebookLMとは

概要

NotebookLMはGoogleが提供するサービスで、AI技術の中でも「RAG」という手法を手軽に利用できるサービスです。具体的なサービス内容の例は以下の通りです。

- テキスト、音声、Webサイト等のデータを読み込ませることができる

- データを要約、検索することはもちろん、指定したデータを抽出したりすることができる

- 読み込ませたデータについての音声概要、つまり音読をしてくれる(現在は英語のみ対応)

RAGというのは、AIが生成タスクを行う際に外部の情報源から必要なデータを取り出し、それを基にして生成する手法のことのことをいいます。

NotebookLMが特に優れている点は、このRAGを使って渡したデータ以外のみを信頼するので、推論をしてウソをつく(「ハルシネーション」といいます)ことが少ない点です。

NotebookLM でデータを保護する仕組み

後に説明するのですが、無料プランと課金プランとがあり、それぞれポリシーが異なります。

いずれにせよ、

Google はお客様のプライバシーを重視しており、NotebookLM のトレーニングに個人データを使用することは一切ありません。

との記載があります。

大まかに言って、「仕事用アカウントまたは学校用アカウント」経由でアクセスするか、課金することによって、より高度な「データを保護する仕組み」が適用されるようです。

引用元:NotebookLM でデータを保護する仕組み

https://support.google.com/notebooklm/answer/15724963?hl=ja

NotebookLMの課金プラン

「NotebookLM Plus」という課金プランがあります。

- 1 ノートブックあたりのリソース(音声概要、クエリ、ソース)が 5 倍に増加、作成可能なノートブック数も 5 倍に

- Plus ユーザーだけが利用できるプレミアム機能

課金することで利用可能になるサービスは上記のものになります。

また、課金プランを入手するための方法はいくつかあります。

NotebookLM Plus の入手方法

NotebookLM Plus は、対象となる Google Workspace のエディションおよび有料の Gemini for Workspace アドオンをご利用のお客様にご提供しています。Gemini と NotebookLM Plus のメリットを存分にご活用ください。

エンタープライズ版は、Google Cloud から利用可能で、VPC-SC や IAM コントロールなどの追加のプライバシーとセキュリティ機能が含まれています。

NotebookLM Plus は、Google One AI プレミアムをご利用の個人ユーザーにもご提供しています。

引用元:NotebookLM Plus へのアップグレード

https://support.google.com/notebooklm/answer/15678219?hl=ja

2. 説明はともかくやってみる

『ロミオとジュリエット』を大急ぎで読んでみる

「アバンセラボ」では、どちらかといえば開発技術の記事がメインで執筆されているところ、たまには趣向を変えて『ロミオとジュリエット』(ロミジュリ)を読んでみようと思います。

著作権フリーの文学作品を引用する

パブリックドメインという概念があります。これは、著作権にも限界があり、著作権者の没後◯年後にはその権利が消滅するので、その後は誰でも利用できる状態になっているというものです。

「没後◯年」というのは著作権の種類や国によって異なる(詳細は省略)のですが、こと文学作品についてはこれをよく調べずとも利用できるサービスがあります。

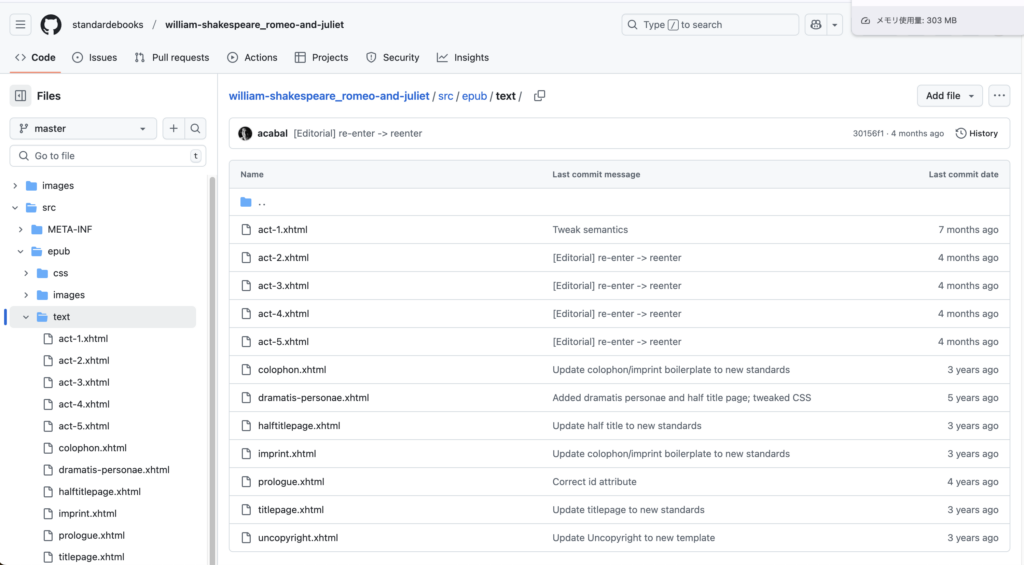

「Standard Ebooks」というサービスです。ロミジュリのデータはここに公開されているものを使います。掲載されているのはパブリックドメインの作品になりますので、これをNotebookLMに読ませてしまい、それから我々、人間が読もうと思います。

なお、ここで掲載された作品だからといって、日本語訳された作品にはその翻訳のために新たな著作権が生じます。あくまでもStandard Ebooksに掲載された原文を利用するように注意しましょう。

さっそく読んでいく!その1

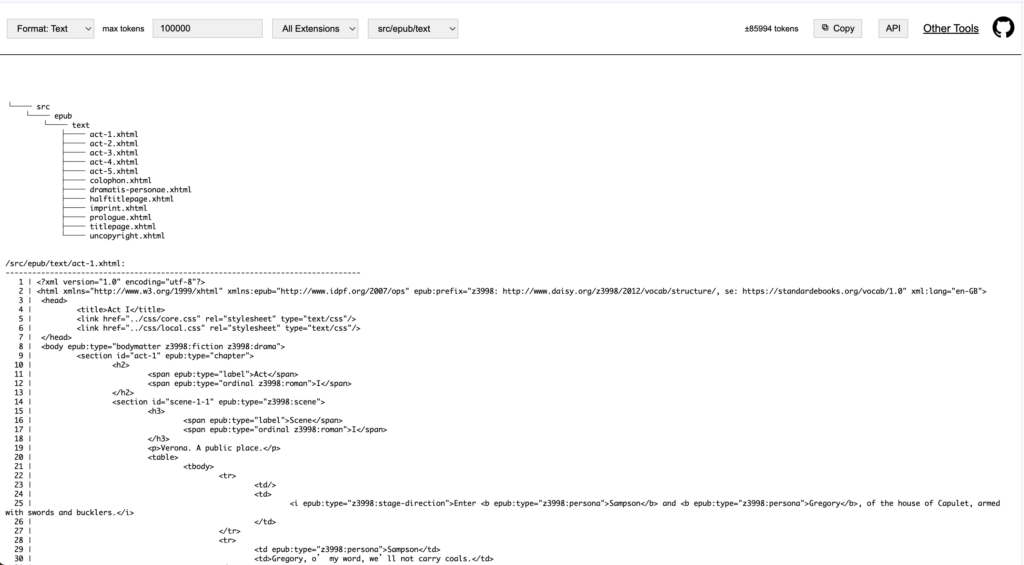

ここでさらに「uithub」というサービスを挟みます。

「github」では?と感じた皆さんは鋭くて、実際に任意のGitHubのURLにある「github.com/…」の先頭文字を書き換えて利用します。

すると、よく見慣れたGitHubのページから装飾が省かれて、文字だけのページに変わります。

論理が飛躍した気がするので、補足します。Standard EbooksというサービスのデータはGitHubで公開されています。「uithub」を挟むことで、ロミジュリの英文をNotebookLMで扱いやすく変換することができるのです。この変換により、GitHubのページに記載されていた「act-1, act-2, act-3, act-4, act-5」のように入れ子になっていた情報が、平たく一つのページに出力されました。

また、uithubに変換した際、「max tokens」というのが値としてあるのですが、何やら警告が表示されないところまで値を大きくしたらOKです。

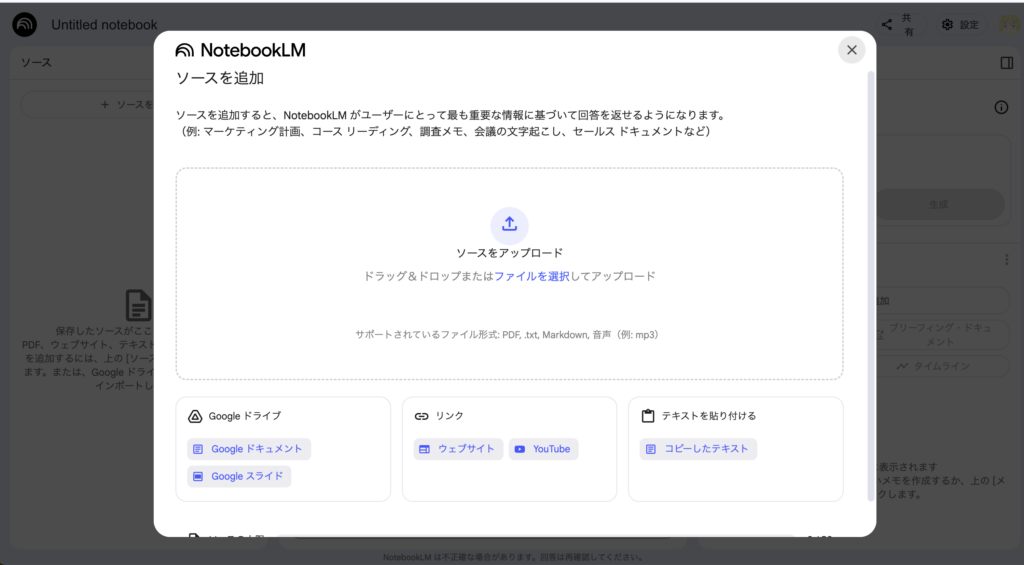

さっそく読んでいく!その2

NotebookLMで「notebook」(という単位らしい)を新規作成すると、まずは上記の画面が出てきます。ここで、今回はリンクを使って「ソースを追加」します。「リンク」欄にある「Webサイト」をクリックして、先ほどのURLを貼り付けます。

なんということでしょう。何もしていないのにハートが割れた絵文字が出ていて、日本語で概要が列挙されています。もう少しいじってみます。

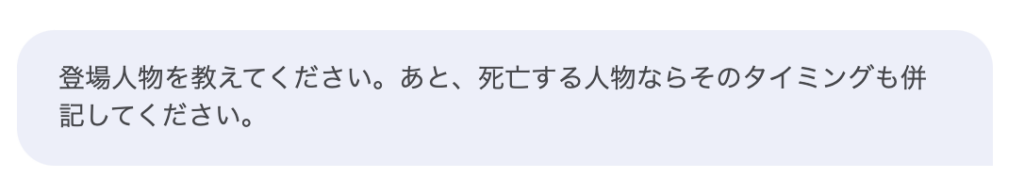

私はネタバレが大丈夫な人なので、無粋な質問をしてみます。

前言撤回です。手心が無くてショックかも。

もうちょっと。

ばっちりですね。これだけまとめてくれるなら、例えば議事録であったり何らかのドキュメントであったりを活用して、生産的な活動のために利用できそうです。ちなみに、原文が英語なのを日本語で対応してくれているということは、逆もまた然り、日本語の英訳もできます。

3. 使い方のコツ

回答の根拠を確認する

本稿でロミジュリのソースを読ませた場合に、回答のいくつかの箇所に「1」といった数字が併記されているのが見て分かると思います。これはクリック可能になっていて、それを押下するとそれがソースのどの部分に該当するかを表示してくれる機能があります。

(もっとも、uithubの情報が膨大すぎたのか、改行が省略されているため今回はうまくいきませんでした。意味毎の改行があるとうまくいくようです。)

プロンプトを用意する

他のLLMでもおなじみ「プロンプト」です。例えば議事録をまとめてくださいという場合、それまで人力である一定のフォーマットにまとめる流儀だったのをNotebookLMに任せたい場合、このフォーマットをマークダウンで併記すると良いでしょう。

以下はその一例になります。

# 週例MTG

## 出席者

- ***

- ***

### 議長・副議長

- 議長

- ***

- 副議長

- ***

## 全体連絡事項

## 勉強会

### 勉強会のタイトル

- 対応者

- 進捗状況

## 本日の議題について

### 議題と概要

- 議題

- ***

- 概要

- ***

## 次週の連絡事項4. NotebookLMが他にできること

いい感じの議事録をとる

弊社ではリモート会議にTeamsを使用しています。Teamsでは会議の内容を録音することや、「トランスクリプション」といって文字起こしをすることができます。

NotebookLMは音声ファイルと文字情報をソースとして受け付けるため、これらの情報をもとに会議の議事録作成をある程度自動化することができます。

このとき、文字起こしをするとTeamsのユーザー名とその発言が紐づいて文字情報として記録されるため、話者が誰であったかという情報を活用することができます。反面、文字起こしの精度をTeamsに委ねることになるため、録音とを二重でソースとして活用することが良いと思います。

制限こそありますが、ソースをいくつも併用することが可能だからです。

語学の学習に活用する

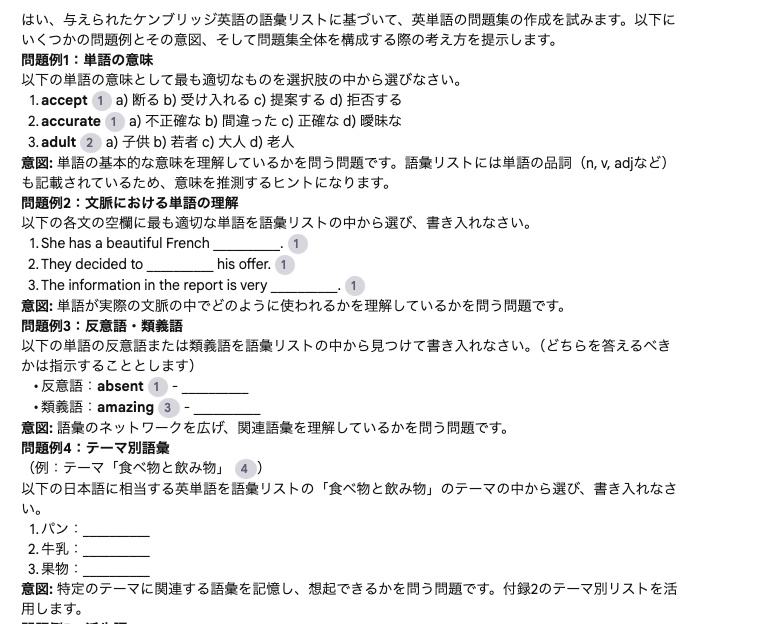

たとえば、「CEFR」という英語力を図るための国際的な基準があります。ここでいうレベル別の「VOCABULARY LIST」という資料が「Cambridge English」に掲載されています。

ここで、

「英単語についての問題集を作って」

と言った指示を出すと、下記のような問題集を作成してくれます。

「語彙リスト」と書いてあるのにそのリストが欠落している等、少々粗いのですが、実用的な回答です。議事録のテンプレートを指示する要領で、問題パターンを指示した上で問題集を作成するように指示を出し、「Anki」のようなサービスに保存すれば、学習の一助となるでしょう。

動画を要約する

本稿ではuithubのURLをソースにしてnotebookを作成しましたが、NotebookLMではYoutubeのURLもソースとして活用することができます。

動画ファイルをソースとすることはできないのですが、YoutubeであればGoogleのサービスゆえでしょうか、URLを受け付けて、音声から文字起こしをしてソースとして活用することができます。

おわりに

生成AIが賢くなった現代では何を使って良いか迷うところですが、手始めにこうした補助的なツールとしてのAIサービスを使っていきたいですね。ただ、企業で使用するうえで留意するプライバシー的な事項を最優先にする必要があり、ポリシーや仕組みづくりが急務だと考えています。

ここまで読んでいただきありがとうございました!

関連記事

-

第1回 Visual C++で作成したDLL内のクラスをC#で利用する方法

こんにちは、ILCです。 Visual C++ (以下 VC++)で作成されたDynamic...

公開日:2024.01.19 更新日:2024.01.19

tag : Windows

-

-

-

第1回 ラズパイを使用したBLE通信 ~ ディスプレイ、キーボード、マウスを接続しないで設定 前編 ~

こんにちは、GTです。よろしくお願いします。 最近業務でラズパイのBluetooth機能を使...

公開日:2021.12.24 更新日:2021.12.24

tag : Bluetooth Raspberry Pi

-

【新機能探訪】Android 13から導入された『アプリごとの言語設定』

こんにちは、KNSKです。よろしくお願いします。 今回は Android13の新機能である『...

公開日:2022.12.09 更新日:2022.12.09

tag : スマートデバイス

-

こんにちは。WwWです。 システム系の開発をしていると様々な問題が起こります。 そこで今回は...

公開日:2023.04.28 更新日:2023.04.28